Tante vite sbocciate e tante vite variate, storie d’amore, storie di dolore e dolori da solitudine. Molti eventi debbono essersi succeduti nelle nostre esistenze in 3653 giornate. Dieci anni ed un paio di giri d’orologio che ci hanno traghettato a produrre una quasi certezza: un uomo in rosa fra la nevi dolomitiche sarà sempre una rara diapositiva contemporanea in uno sport che profuma di passato.

Premessa. Il Giro 2013, proprio come quello in corso, fu funestato da uno stato perpetuo di allerte meteo. Pioggia, vento e soprattutto neve imperversarono sulle strade della novantaseiesima Corsa Rosa. La mente non può che viaggiare fra le cadute di Vincenzo Nibali e Bradley Wiggins nella bagnatissima San Salvo-Pescara e le assurde e candide tappe dello Jafferau e Val Martello. O meglio, quest’ultima “assurda” se si fosse svolta. Il secondo Giro diretto da Mauro Vegni passerà infatti alla storia come il “Giro dei tagli”. Sestriere, Stelvio, Gavia e Giau furono solamente alcune delle illustri vittime ghigliottinate dalle imponenti precipitazioni nevose.

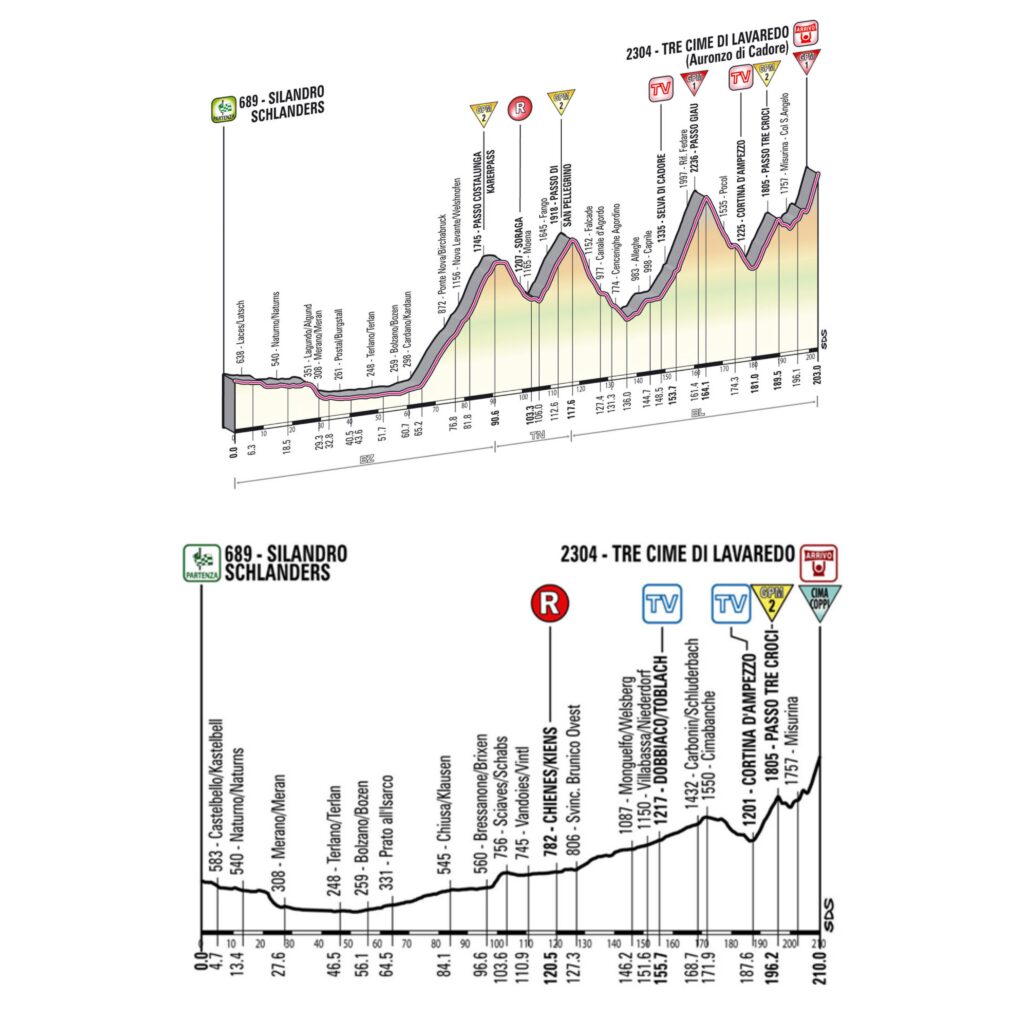

Quella mattina al villaggio di partenza di Silandro, nel cuore della Val Venosta, il cielo era plumbeo. Ogni sguardo rivoltogli dai corridori doveva essere indubbiamente pieno di speranze, rese vane da quel che li avrebbe attesi. Una tappa brutalmente modificata, divenuta un “unipuerto” di “vueltistico” stile. Eppure un arrivo impervio come solo le alpi italiane possono offrire. Il magnifico, maledetto per chi vi si imbatte in bici, arrivo al rifugio Auronzo alle pendici delle Tre Cime di Lavaredo. Il cuore pulsante delle dolomiti.

Il bucolico paesaggio delle Tre cime fece il proprio debutto nel grande ciclismo in un’epoca piuttosto recente nella storiografia ciclistica. Quella del 1967 fu l’edizione in cui il fiuto del Patron Vincenzo Torriani venne maggiormente a galla. Il Giro di 56 anni orsono calcò per la prima volta le strade di tre ascese che nei tempi futuri faranno scrivere pagine e pagine di tabellini statistici. L’Etna, nello specifico il versante di Rifugio Sapienza, il Blockhaus e per l’appunto le Tre Cime di Lavaredo. Dopo l’edizione del 1967 il serpentone rosa ritoccherà le strade alle pendici dei quei tre brutali faraglioni per ben cinque volte, l’ultima delle quali nel 2007 in una frazione quasi speculare a quella che si sarebbe dovuta correre neve permettendo.

Torniamo a quel 25 maggio 2013. Nelle giornate precedenti alle copiose nevicate e alla cancellazione della tappa di Val Martello si susseguirono pettegolezzi su quel che sarebbe potuto essere il destino della regina delle frazioni. “Tappone in fondovalle con arrivo a Cortina“, “arrivo al Passo Tre Croci“, “striscione d’arrivo sulle sponde del lago di Misurina“. Molte le voci prive di conferme e molti gli psicodrammi creatisi. Alla fine si riuscì a non tagliare l’ascesa finale, l’epilogo di un Giro matto e stranamente divertente.

Non è il tempo delle dirette integrali. Fra i primordi dei social e le prime, poco informative, trasmissioni del mattino gli appassionati poco ci capirono di quella strana giornata. Fin quando nello “studiolo” rai di anteprima alla diretta giunse una nota da radio informazioni:

“Ai -110 Km dal traguardo è in corso una fuga di 4 uomini con un considerevole vantaggio di 7 primi e 14 secondi. Il gruppetto in avanscoperta è composto dal russo Pavel Brutt, dall’ucraino Yaroslav Popovych, dall’australiano Adam Hansen e dall’italiano Giano Ermeti”

L’approccio al passo Tre Croci si fece sempre più snervante, per quanto su quel Giro pendesse già una seria ipoteca. Vincenzo Nibali e i suoi 4 minuti di vantaggio sul secondo in classifica sembravano ormai irraggiungibili e irraggiungibili si confermarono. Un Giro alle cui falde si prospettava una sfida fra più che nobili contendenti – Nibali, Scarponi, Uran, Wiggins, Hesjedal, Evans – era divenuto dopo la cronoscalata di Polsa un banale romantico monologo. Vincenzo Nibali dominò quel maggio freddo e nevoso, così come uno squalo farebbe nei suoi ambienti.

Proviamo ad immedesimarci in un ragazzino dinanzi ad un primordiale televisore a led. Siamo ai -3km dalla conclusione e in testa alla corsa vi sono Eros Capecchi e qualche decina di metri più in là Peter Weening. Dietro l’Astana capeggiata dal baltico Kangert è pronta a proiettare Vincenzo Nibali. Una lunga progressione fa demordere uno ad uno i vari contendenti. Dalla motocronaca Rai di Andrea De Luca una stridula e infreddolita voce, simile ad una monodia gregoriana, annuncia la prima vittima illustre. Cadel Evans è ormai succube di un Giro a lui sempre più avverso. Pian piano nemmeno un abile cronista su moto riuscirà a dar conto del bollettino di guerra.

Lo Squalo fu destinato ad imporre brutalmente la legge del più forte. Fra i fiocchi di neve quel ragazzo di Messina reimparò ad emozionare in condizioni da tregenda. In un baleno disegnò una scia rosa che parve immortalata da un fotografo devoto alla lunga esposizione. A braccia alzate alle pendici delle Tre Cime di Lavaredo come Felice Gimondi e Eddy Merckx.

Quattro minuti e dodici secondi dopo l’arrivo di Vincenzo Nibali dal microfono Rai di Piergiorgio Severini si leverà un docile ma ruvido suono, quello emesso da un Mauro Santambrogio ormai alle viste di un principio di ipotermia.

“Son Finito”

Due soli vocaboli in un’intervista lampo a corollario di un’insulsa lotta per la fama. Un amaro epitaffio sulla carriera di un buon corridore divenuto grande per un Giro fra le nevi. La carriera di Mauro Santambrogio finirà così e così terminerà anche quel Giro. Una corsa astrusa e priva di significato, crudele e pericolosa. La perfetta nemesi dell’universo ciclistico. Una battaglia in cui Vincenzo Nibali decise banalmente di annichilire la concorrenza.

Immagine in evidenza: ©Bettiniphoto

Comments